2023年01月07日

M4A1 MWS 新2号機

2015年11月13日、東京マルイから「M4A1MWS」が発売されました。

当時お座敷シューターだった私は、発表後すぐに予約し、発売日に入手を果たしました。

実際に触れてみて、その剛性や射撃性能、Zシステムという新規軸に舌を巻いたものでした。

MWSはその後のマルイ製GBBライフルの祖となる素晴らしい製品で、惚れ込んだ私は発売日翌日には2挺目を発注していました。

MWS発売から3ヶ月もすると対応するドレスアップパーツの情報も出始め、それを元に1号機をカスタマイズ。

当時の私はショートバレル化とハンドガード交換がテーマで、実銃を参考にする事なく"オレのM4、TUEEEEE〜!"を追求していましたw。

しばらくして届いた2号機は、1号機とは違う方向でカスタマイズ。

こちらは純正14.5インチ銃身のまま、ハンドガード交換とスコープでスナイパー仕様を気取っていました。

その年の秋にサバゲーデビューを飾り、一度は1号機を手にフィールドに出たのですが、弄りすぎて非常に重く1ゲームで音をあげてしまい、しばらくはお蔵入りとなっていました。

デビューから1年くらい経ち、エアガンやサバゲーの作法みたいなものも覚え始め、カスタムパーツの持つ意味もなんとか理解できる様になり、晴れて1号機再出撃を画策。"MWS最初期のロットは初速が高い"という噂を耳にした事もあり、1号機のメインパーツ+2号機の外観、で組み直すことにしました。

組み上がった新1号機は、フィールド内で高い命中率と動作、耐久性を発揮してくれ、冬期以外は常に持ち出すほどのお気に入りとなりました。

残された旧2号機は、旧1号機からハンドガードとアウターバレル、カスタムパーツを全て引き継いで、私の妄想山盛りカスタム(とても人様にお見せできない)として長らく動態保存になっていました。

今回のお題は、その2号機です。

妄想山盛りカスタムのままお蔵入りさせるのは忍びないので、一念発起、最新トレンドを取り入れた素敵カスタム「新2号機」として生まれ変わらせる事にしました。

まずは全体写真

これが最新か、と聞かれれば違う気もしますが、妄想全開ではなくなったと思います。

1番のチャームポイントから。

センターに光学系を集中させ、重量バランスを適正化してみました。

-光学系マウント-

HTG MR0043

流行りのHYDRAほど背が高くないですが、T1系ドットサイトで57mmアップ出来ます。

カーボン+アルミのハイブリッドで、使用例を余り見かけないので採用しました。

-ライト&レーザーモジュール-

ELEMENT NGAL

以前のAN/PEQ-15よりかなり小型になりました。

大人の事情仕様。

-ドットサイト-

SIG ROMEO5

レプリカですが非常にクリアーな視界です。

-マグニファイヤー・マウント-

EoTech G43 ・ UNITY FTC

どちらもレプリカですが、明るい視野、剛性感のある造りです。

コレがやりたいが為に新2号機再生計画を立ち上げました。

使わない時は下に。

これら全てバラバラで購入したのですが、無調整でここまでピッタリと嵌るとは思っておらず、最近のレプリカ製品事情って凄いな、と感心しました。

マグニファイヤーを下に下げると、マウント基部がレンズカバーの役をします。

前方のNGALの影に入るので、前方からの被弾はほぼなくなりそうです。

光学系を上から見た図

最初に重量バランスの話をしましたが、マグニファイヤーが下に下がる事で、不使用時の左右バランスも改善が期待できます。

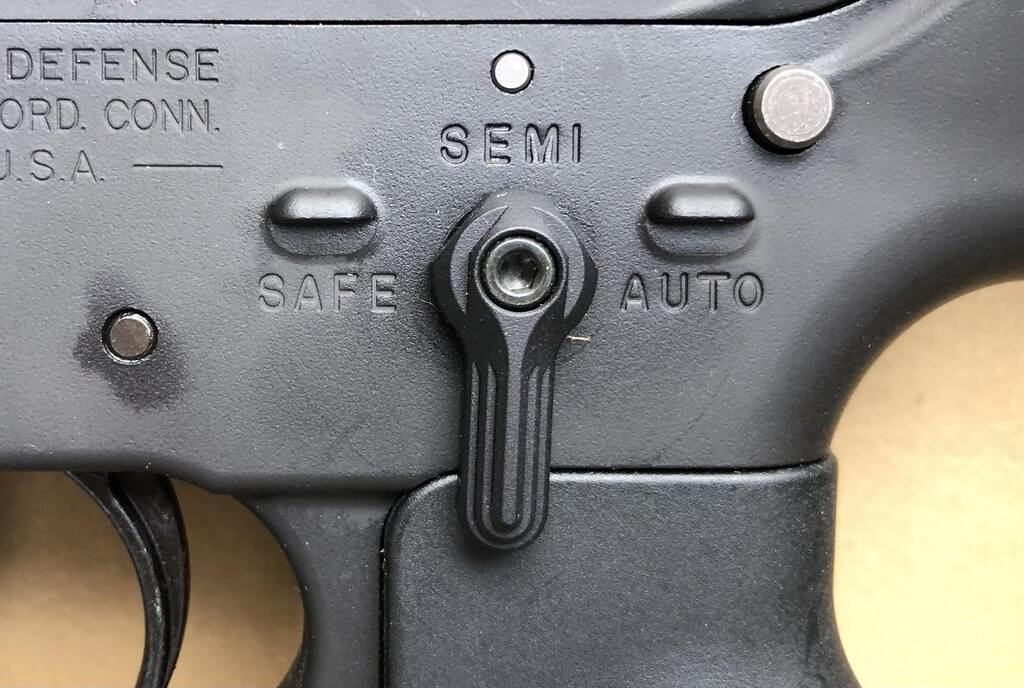

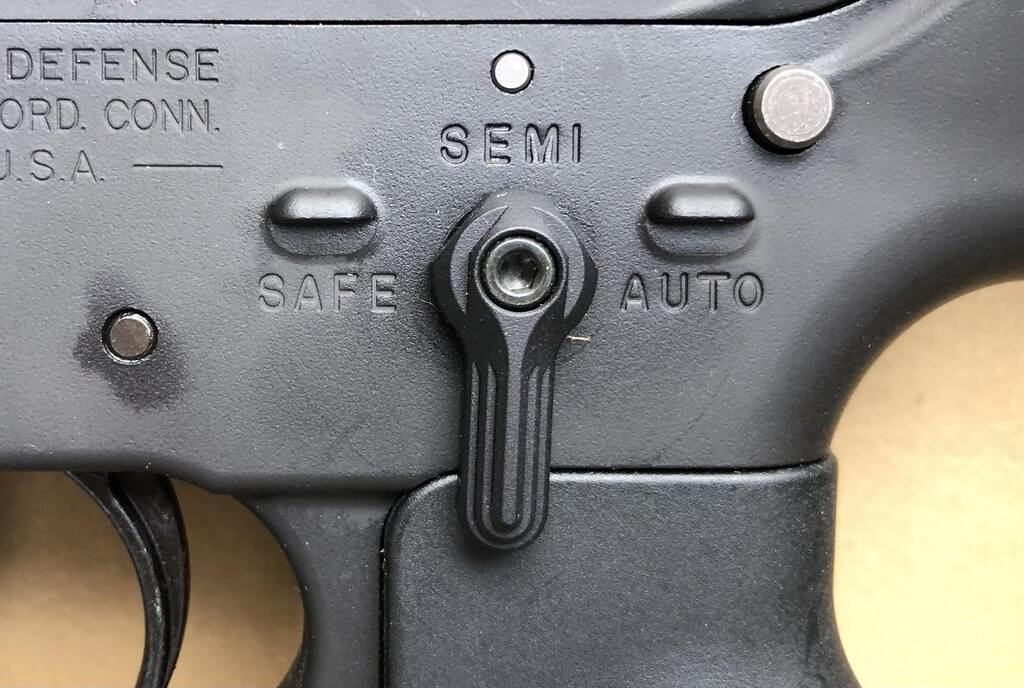

大人の事情な1枚

フルスペックでした。

-サイレンサー-

Knight’s QD

サイレンサーの造りは良いが、専用のマズルフラッシュが仕上げが荒く、エッジに要注意です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

同様に、10.5インチアウターバレル(ORGA製)も引き継ぎ品です。

-タクティカルライト-

SureFireM600Cレプリカです。

お気に入りののM600DFが長期欠品中のためこちらに。

450lmなのでこれはこれで明るいです。

-ライトマウント-

FMA HaleyStrategic THORNTAIL2レプリカ

45°のアングルと、ロングバーで前方へ取り付け可能ということで採用。

配線処理

ライトのスイッチケーブルは、黒いインシュロックでハンドガード前端に留めます。

太めの物を使い、締め過ぎによるケーブルの傷付きを防止します。

-ライトスイッチ-

UNITY HotButton

斜め配置なので、自然な感じで押せます。

軽く押せばモーメンタリー、クリックまで押せば常時点灯です。

-フロントサイト-

Knight’s GP555

ガスブロックに組み込まれる折り畳み式のバックアップサイトで、畳んだ時にはハンドガード上側のレイルと面一になります。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-ハンドガード-

PTS Fortis REV

9インチの部分で上側レイルをカットしており、前出のフロントサイトが取り付けられる様になります。本来はM4の三角サイトを躱す為だと思われます。

左右の中程のみKEYMODで、上下と左右の前端は20mmレイルとなっています。左右の前後1箇所ずつに、スリング用QD穴があります。

取り付け自体は難なく出来ますが、アッパーレシーバーをスイングさせるには一部切削加工が必要です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-フォアグリップ-

PTS Fortis SHIFT(ロング)

ハンドガードと合わせて、旧1号機からの引き継ぎ品。

フォアグリップの握り方

待機時や移動時は普通の握り方です。

射撃時はフォアグリップ上部の窪みに左手の小指を引っ掛け…

親指でライトスイッチを…

中指でNGALスイッチを押します。

-NGALスイッチ-

付属のKEYMODアダプターを使用して取り付けています。

クリックでモーメンタリー、ダブルクリックで常時点灯です。

NGALまでのケーブルは、太いインシュロックできっちり留めます。

-レイルカバー-

フォアグリップ周りは20mmレイル用、KEYMOD用のカバーで保護しています。

-スリング-

MAGPUL MS4

使用中に片手で伸縮でき、両端のQDスイベルを付け替えるとワンポイントスリングにもなります。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-マガジングリップ・マグキャッチ-

PTS ERGO Never Quit Grip・LayLax M4アンビマグキャッチ

マガジングリップは何故か気に入ってて、よく使ってます。

マグキャッチは、アンビで格好良いデザインの物がこれしか見当たらないので、よく使ってます。

共に旧1号機からの引き継ぎ品。

-トリガーガード-

Knight’s M4用

純正の平板なトリガーガードが嫌いなので、常に交換する部分です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-セレクトレバー-

IRON AIRSOFT V7タイプ

形が気に入っての採用ですが、右側のレバーが通常より長く、右人差し指の根本に当たってしまうのが欠点です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-グリップ-

ELEMENT BCM GunFidhter Mod.0

10種類以上を試して辿り着いたマイグリップで、私のM4は全部このグリップが着いています。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-リアサイト-

QRSフリップアップサイト

マグニファイヤーを下げた際に基部が干渉しないのを選びました。

光学系を全て外さないとバックアップサイトとして機能しないので、無くても良いかもしれないが、フロントサイトはあるのにリアサイトがないのはバランス悪いかな、と思い採用しました。

-チャージングハンドル-

IRON AIRSOFT AXTS Raptor

アンビのチャージングハンドルは、Raptorの形が一番好きなので採用しました。

思えば1911のハンマーも似た形の物を選びがちw

旧1号機からの引き継ぎ品。

-ストック-

CAA CBS Collapsible

普段ならCTRを選ぶのですが、前側に合わせて無骨にしたかったので採用しました。

剛性感あって使い心地は良いです。

旧1号機からの引き継ぎ品。

これで2号機復活計画が達成できました。

今回はタイミングも良かったのか、自分のやりたい事が高次にバランスさせられた様で充実感がありました。

M4のカスタマイズをやっていていつも思うのは、”センス良く纏めるのって難しい” です。

やり過ぎても足らな過ぎてもダメ、シンプル過ぎてもロマン無さ過ぎてもダメで、毎回頭を悩ませてしまいます。

自分のセンスの是非を問う為、今度雑誌のカスタム投稿大会があれば応募してみましょうw

当時お座敷シューターだった私は、発表後すぐに予約し、発売日に入手を果たしました。

実際に触れてみて、その剛性や射撃性能、Zシステムという新規軸に舌を巻いたものでした。

MWSはその後のマルイ製GBBライフルの祖となる素晴らしい製品で、惚れ込んだ私は発売日翌日には2挺目を発注していました。

MWS発売から3ヶ月もすると対応するドレスアップパーツの情報も出始め、それを元に1号機をカスタマイズ。

当時の私はショートバレル化とハンドガード交換がテーマで、実銃を参考にする事なく"オレのM4、TUEEEEE〜!"を追求していましたw。

しばらくして届いた2号機は、1号機とは違う方向でカスタマイズ。

こちらは純正14.5インチ銃身のまま、ハンドガード交換とスコープでスナイパー仕様を気取っていました。

その年の秋にサバゲーデビューを飾り、一度は1号機を手にフィールドに出たのですが、弄りすぎて非常に重く1ゲームで音をあげてしまい、しばらくはお蔵入りとなっていました。

デビューから1年くらい経ち、エアガンやサバゲーの作法みたいなものも覚え始め、カスタムパーツの持つ意味もなんとか理解できる様になり、晴れて1号機再出撃を画策。"MWS最初期のロットは初速が高い"という噂を耳にした事もあり、1号機のメインパーツ+2号機の外観、で組み直すことにしました。

組み上がった新1号機は、フィールド内で高い命中率と動作、耐久性を発揮してくれ、冬期以外は常に持ち出すほどのお気に入りとなりました。

残された旧2号機は、旧1号機からハンドガードとアウターバレル、カスタムパーツを全て引き継いで、私の妄想山盛りカスタム(とても人様にお見せできない)として長らく動態保存になっていました。

今回のお題は、その2号機です。

妄想山盛りカスタムのままお蔵入りさせるのは忍びないので、一念発起、最新トレンドを取り入れた素敵カスタム「新2号機」として生まれ変わらせる事にしました。

まずは全体写真

これが最新か、と聞かれれば違う気もしますが、妄想全開ではなくなったと思います。

1番のチャームポイントから。

センターに光学系を集中させ、重量バランスを適正化してみました。

-光学系マウント-

HTG MR0043

流行りのHYDRAほど背が高くないですが、T1系ドットサイトで57mmアップ出来ます。

カーボン+アルミのハイブリッドで、使用例を余り見かけないので採用しました。

-ライト&レーザーモジュール-

ELEMENT NGAL

以前のAN/PEQ-15よりかなり小型になりました。

大人の事情仕様。

-ドットサイト-

SIG ROMEO5

レプリカですが非常にクリアーな視界です。

-マグニファイヤー・マウント-

EoTech G43 ・ UNITY FTC

どちらもレプリカですが、明るい視野、剛性感のある造りです。

コレがやりたいが為に新2号機再生計画を立ち上げました。

使わない時は下に。

これら全てバラバラで購入したのですが、無調整でここまでピッタリと嵌るとは思っておらず、最近のレプリカ製品事情って凄いな、と感心しました。

マグニファイヤーを下に下げると、マウント基部がレンズカバーの役をします。

前方のNGALの影に入るので、前方からの被弾はほぼなくなりそうです。

光学系を上から見た図

最初に重量バランスの話をしましたが、マグニファイヤーが下に下がる事で、不使用時の左右バランスも改善が期待できます。

大人の事情な1枚

フルスペックでした。

-サイレンサー-

Knight’s QD

サイレンサーの造りは良いが、専用のマズルフラッシュが仕上げが荒く、エッジに要注意です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

同様に、10.5インチアウターバレル(ORGA製)も引き継ぎ品です。

-タクティカルライト-

SureFireM600Cレプリカです。

お気に入りののM600DFが長期欠品中のためこちらに。

450lmなのでこれはこれで明るいです。

-ライトマウント-

FMA HaleyStrategic THORNTAIL2レプリカ

45°のアングルと、ロングバーで前方へ取り付け可能ということで採用。

配線処理

ライトのスイッチケーブルは、黒いインシュロックでハンドガード前端に留めます。

太めの物を使い、締め過ぎによるケーブルの傷付きを防止します。

-ライトスイッチ-

UNITY HotButton

斜め配置なので、自然な感じで押せます。

軽く押せばモーメンタリー、クリックまで押せば常時点灯です。

-フロントサイト-

Knight’s GP555

ガスブロックに組み込まれる折り畳み式のバックアップサイトで、畳んだ時にはハンドガード上側のレイルと面一になります。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-ハンドガード-

PTS Fortis REV

9インチの部分で上側レイルをカットしており、前出のフロントサイトが取り付けられる様になります。本来はM4の三角サイトを躱す為だと思われます。

左右の中程のみKEYMODで、上下と左右の前端は20mmレイルとなっています。左右の前後1箇所ずつに、スリング用QD穴があります。

取り付け自体は難なく出来ますが、アッパーレシーバーをスイングさせるには一部切削加工が必要です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-フォアグリップ-

PTS Fortis SHIFT(ロング)

ハンドガードと合わせて、旧1号機からの引き継ぎ品。

フォアグリップの握り方

待機時や移動時は普通の握り方です。

射撃時はフォアグリップ上部の窪みに左手の小指を引っ掛け…

親指でライトスイッチを…

中指でNGALスイッチを押します。

-NGALスイッチ-

付属のKEYMODアダプターを使用して取り付けています。

クリックでモーメンタリー、ダブルクリックで常時点灯です。

NGALまでのケーブルは、太いインシュロックできっちり留めます。

-レイルカバー-

フォアグリップ周りは20mmレイル用、KEYMOD用のカバーで保護しています。

-スリング-

MAGPUL MS4

使用中に片手で伸縮でき、両端のQDスイベルを付け替えるとワンポイントスリングにもなります。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-マガジングリップ・マグキャッチ-

PTS ERGO Never Quit Grip・LayLax M4アンビマグキャッチ

マガジングリップは何故か気に入ってて、よく使ってます。

マグキャッチは、アンビで格好良いデザインの物がこれしか見当たらないので、よく使ってます。

共に旧1号機からの引き継ぎ品。

-トリガーガード-

Knight’s M4用

純正の平板なトリガーガードが嫌いなので、常に交換する部分です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-セレクトレバー-

IRON AIRSOFT V7タイプ

形が気に入っての採用ですが、右側のレバーが通常より長く、右人差し指の根本に当たってしまうのが欠点です。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-グリップ-

ELEMENT BCM GunFidhter Mod.0

10種類以上を試して辿り着いたマイグリップで、私のM4は全部このグリップが着いています。

旧1号機からの引き継ぎ品。

-リアサイト-

QRSフリップアップサイト

マグニファイヤーを下げた際に基部が干渉しないのを選びました。

光学系を全て外さないとバックアップサイトとして機能しないので、無くても良いかもしれないが、フロントサイトはあるのにリアサイトがないのはバランス悪いかな、と思い採用しました。

-チャージングハンドル-

IRON AIRSOFT AXTS Raptor

アンビのチャージングハンドルは、Raptorの形が一番好きなので採用しました。

思えば1911のハンマーも似た形の物を選びがちw

旧1号機からの引き継ぎ品。

-ストック-

CAA CBS Collapsible

普段ならCTRを選ぶのですが、前側に合わせて無骨にしたかったので採用しました。

剛性感あって使い心地は良いです。

旧1号機からの引き継ぎ品。

これで2号機復活計画が達成できました。

今回はタイミングも良かったのか、自分のやりたい事が高次にバランスさせられた様で充実感がありました。

M4のカスタマイズをやっていていつも思うのは、”センス良く纏めるのって難しい” です。

やり過ぎても足らな過ぎてもダメ、シンプル過ぎてもロマン無さ過ぎてもダメで、毎回頭を悩ませてしまいます。

自分のセンスの是非を問う為、今度雑誌のカスタム投稿大会があれば応募してみましょうw

2021年07月02日

E4小銃 (3)

かなり間が空いてしまいましたが、E4小銃の3回目です。

前々回の7.62mmE4小銃の続編になります。

近年「.300 AAC BlackOut」という、ケース部が5.56mmで弾頭部が7.62mmという、パッと見には頭でっかちな弾丸が注目されている様です。

上が.300 AAC BlackOut、下が5.56mmNATO

.300 AAC BlackOutは、5.56mmNATO弾と装弾数が同じで弾頭エネルギーは7.62mmNATO弾並み(超音速弾の場合)、という美味しいトコ取りの弾丸です。

この弾丸には装薬と弾頭重量にいくつか種類があり、その中の一つに「200gr前後の弾頭重量で亜音速」という、有効射程こそ200m程ですが、9mmParaを発射するサブマシンガンと比べて弾頭重量が重いので威力と弾道特性に優れている、という弾種があります。

この特性は短銃身/サプレッサーと非常に相性が良く、各国の特殊部隊御用達になっているらしいのです。

これはKampfgruppe O.K.P.D.にピッタリでは、と思いつき、前回製作したショート型MWSを.300 AAC BlackOut仕様に改装することにしました。

改装点は

・銃身をブルバレル化

・銃とマガジンの使用弾種の可視化

の2点になります。

併せて実物M4マガジンを使った撮影用小物も製作します。

・ブルバレル化

銃を分解して、M4特有の括れバレルを7.62mm弾の使用に耐える、括れのない重厚なブルバレルにします。

塩ビの水道パイプを一部切り取ります。

長さを微調整し、バレルとの接触部を面取りします。

塩ビパイプをバレルに被せます。

小片も被せます。

特に接着はしていません。

アルミテープを適量切り出します。

手近にあった物なので、無ければガムテープでも可です。

ガスブロックを避けてバレルと塩ビパイプに張り付けていきます。

このテープは塩ビパイプ固定が主な役目で、次の工程で見えなくなるので、皺や端末処理はあまり気にしません。

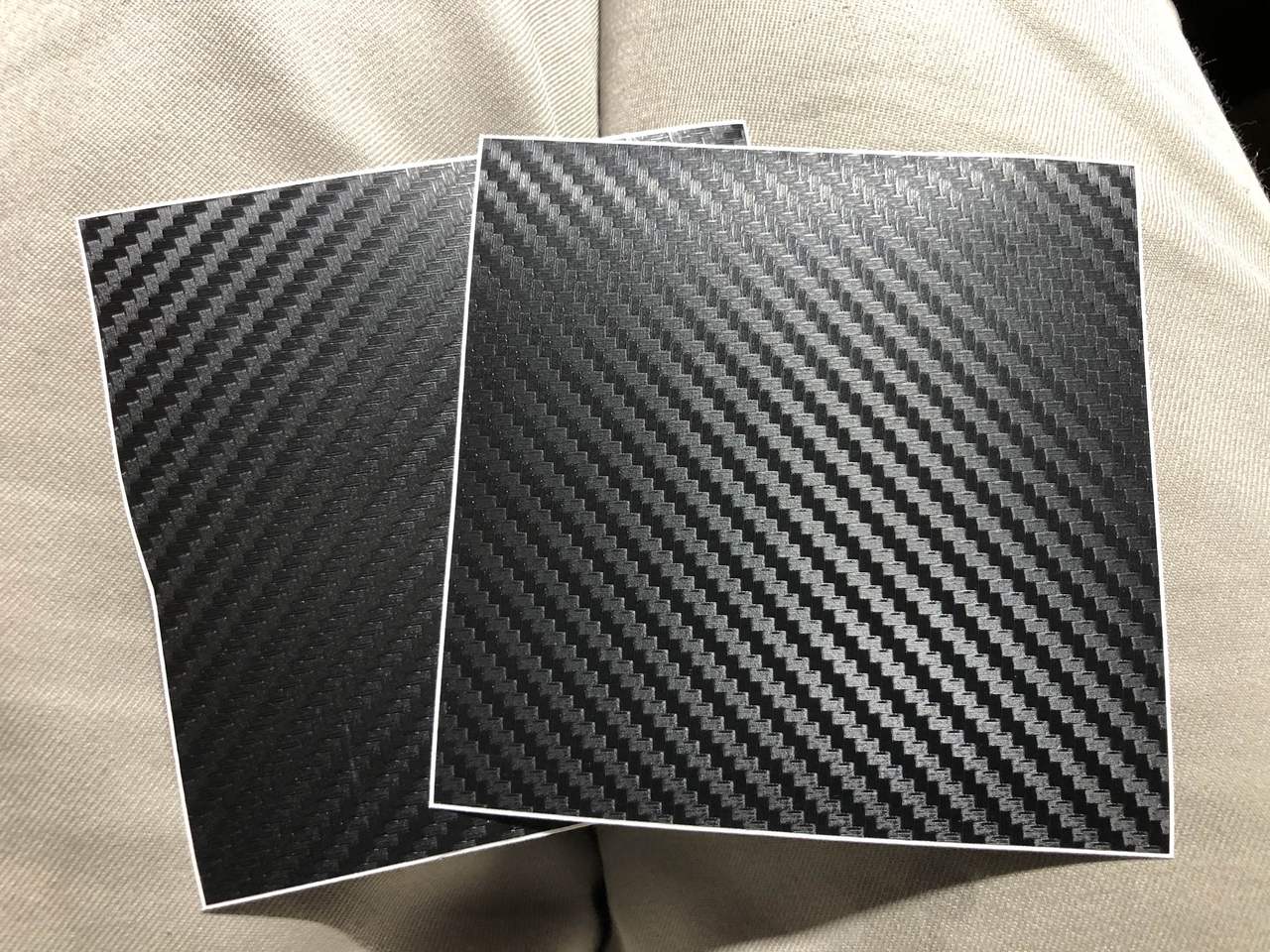

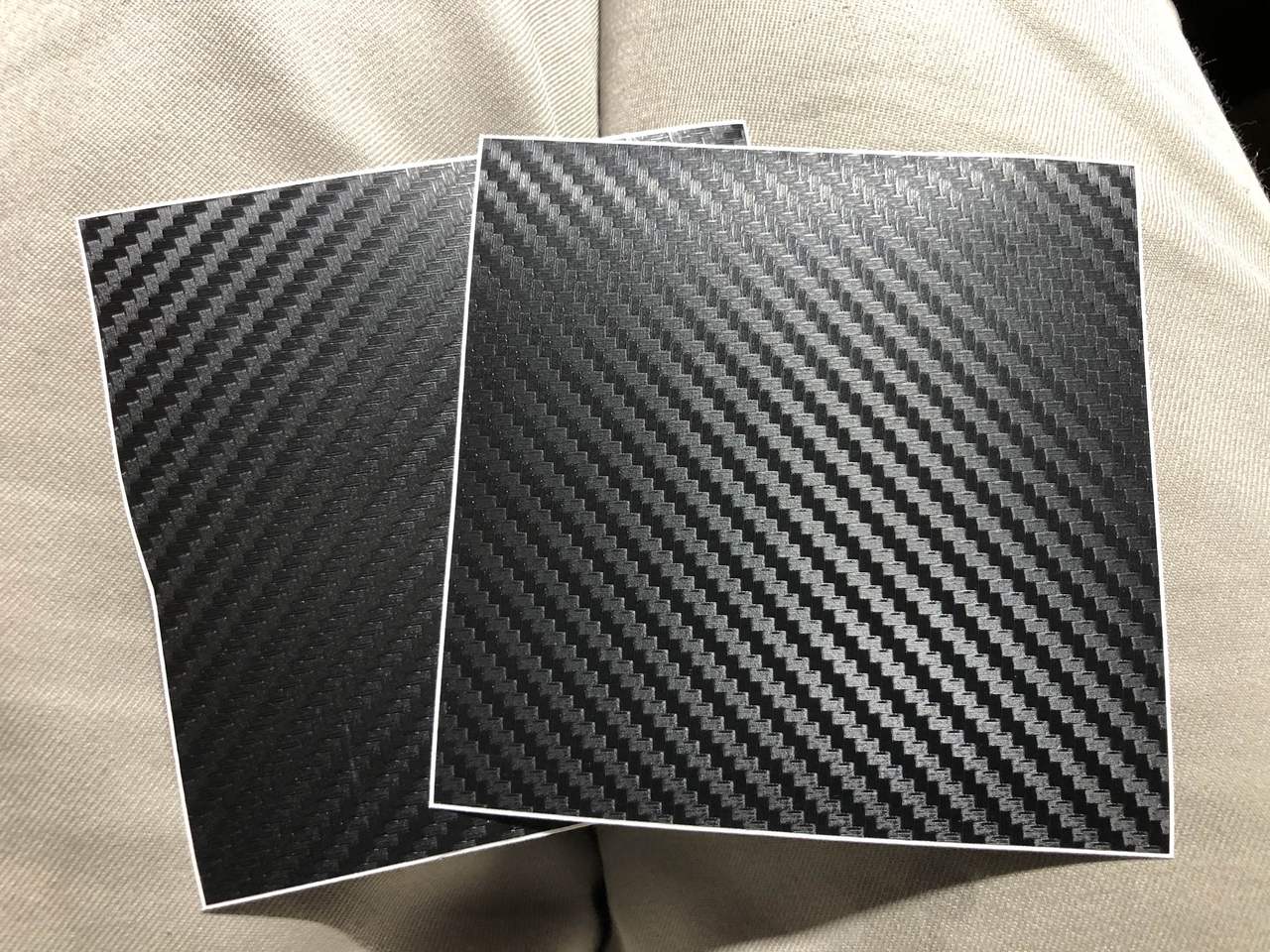

IlMondoMallのカーボン柄テープ

本来は自動車のドレスアップ用途です。

70x100mmのお試し用なので、2枚用意しました。

まず根本側を適量カットして貼っていきます。

バレルナットで隠れる部分には貼り付けません。

ハンドガード取付時に目立たなくなるところで重ね、合い切り処理します。

多少捲れる部分は、微量の瞬間接着剤で押さえます。

ガスブロックを取り付け、前側も適量切り出し貼り付けます。

仮にハンドガードを付けてみて、仕上がりを確認します。

軽量化と高剛性を目指してカーボンバレルを採用、という事にしました。

この後ハンドガードはアクセサリー類を取り外し、E3小銃の時と同様にN3グレーに塗装します。

塗装工程が終了したら再び組み込みます。

・.300 AAC BlackOut弾仕様の可視化

現場でも、5.56mmNATO弾装填のマガジンの誤挿入(逆パターンもあり)を防止するため、弾種の確認を容易にするための対策が講じられています。

市販の.300BLACKOUTバンド

裏側にはSUBSONICの刻印です。マガジンには2種類使用し、下地と文字の色を逆転させます。

銃には、トリガーガードを開けてマグウェル部に装着します。

・撮影用実物M4マガジン

この銃をOKPDの撮影に使うことも想定して、実際に弾丸を装填できるマガジンを作ってみます。

オークションで落札した、比較的程度の良いM4マガジン

そのバックプレート

バックプレートを外し、分解します。

清掃していくと、溝部にまだ汚れが残っています。

硝煙の汚れでしょうか、左側が特にひどく汚れていました。

清掃後に脱脂して、ブラックパーカーで塗装します。

わざとムラが残る様に塗装しました。

2時間くらい乾燥させてから組み立てます。

フォロワーはオリジナルのシリアルを残したかったので、未塗装です。

m2_ballさん謹製.300 AAC BlackOut

素晴らしい仕上がりです。

今回は特製プライマー付きで5発製作していただきました。

装填してみると、5.56mmNATOと同じ全長なので、実物マガジンにピッタリ納まります。

5発のうち4発をマガジンに装填し、残りの1発は撮影用に保管します。

残弾確認用ホールから見えるケース部。

実際ここまでするには弾丸が8発以上要りますので、5.56mmのケースを4個、先に装填しています。

このマガジンにも、先程のバンドを装着します。

撮影用小物としては十分な出来です。

これで岡山市警察7.62mm小銃(E4)、完成です。

E4の光学系はVectorOpticsを使用しています(前回のE4狙撃銃参照)。

M-LOKの隙間から見えるカーボンブルバレルが怪しい雰囲気を醸します。

その他の装備品はエク仕様のE3に合わせてあります。

.300 AAC BlackOutの亜音速弾を活かすべく、短銃身に長いサプレッサーを装着。

サプレッサーはSureFireのSOCOM762-RC2のレプリカで、E3と意匠を合わせます。

明るい場所で撮影したみました。

.300のバンドが良いアクセントになってますね。

バランス的には、ドットサイトがもう少し前の方が良いかもしれません。

E3と、E4が2種に渡った岡山市警察の制式小銃編ですが、次回で最後になります。

前々回の7.62mmE4小銃の続編になります。

近年「.300 AAC BlackOut」という、ケース部が5.56mmで弾頭部が7.62mmという、パッと見には頭でっかちな弾丸が注目されている様です。

上が.300 AAC BlackOut、下が5.56mmNATO

.300 AAC BlackOutは、5.56mmNATO弾と装弾数が同じで弾頭エネルギーは7.62mmNATO弾並み(超音速弾の場合)、という美味しいトコ取りの弾丸です。

この弾丸には装薬と弾頭重量にいくつか種類があり、その中の一つに「200gr前後の弾頭重量で亜音速」という、有効射程こそ200m程ですが、9mmParaを発射するサブマシンガンと比べて弾頭重量が重いので威力と弾道特性に優れている、という弾種があります。

この特性は短銃身/サプレッサーと非常に相性が良く、各国の特殊部隊御用達になっているらしいのです。

これはKampfgruppe O.K.P.D.にピッタリでは、と思いつき、前回製作したショート型MWSを.300 AAC BlackOut仕様に改装することにしました。

改装点は

・銃身をブルバレル化

・銃とマガジンの使用弾種の可視化

の2点になります。

併せて実物M4マガジンを使った撮影用小物も製作します。

・ブルバレル化

銃を分解して、M4特有の括れバレルを7.62mm弾の使用に耐える、括れのない重厚なブルバレルにします。

塩ビの水道パイプを一部切り取ります。

長さを微調整し、バレルとの接触部を面取りします。

塩ビパイプをバレルに被せます。

小片も被せます。

特に接着はしていません。

アルミテープを適量切り出します。

手近にあった物なので、無ければガムテープでも可です。

ガスブロックを避けてバレルと塩ビパイプに張り付けていきます。

このテープは塩ビパイプ固定が主な役目で、次の工程で見えなくなるので、皺や端末処理はあまり気にしません。

IlMondoMallのカーボン柄テープ

本来は自動車のドレスアップ用途です。

70x100mmのお試し用なので、2枚用意しました。

まず根本側を適量カットして貼っていきます。

バレルナットで隠れる部分には貼り付けません。

ハンドガード取付時に目立たなくなるところで重ね、合い切り処理します。

多少捲れる部分は、微量の瞬間接着剤で押さえます。

ガスブロックを取り付け、前側も適量切り出し貼り付けます。

仮にハンドガードを付けてみて、仕上がりを確認します。

軽量化と高剛性を目指してカーボンバレルを採用、という事にしました。

この後ハンドガードはアクセサリー類を取り外し、E3小銃の時と同様にN3グレーに塗装します。

塗装工程が終了したら再び組み込みます。

・.300 AAC BlackOut弾仕様の可視化

現場でも、5.56mmNATO弾装填のマガジンの誤挿入(逆パターンもあり)を防止するため、弾種の確認を容易にするための対策が講じられています。

市販の.300BLACKOUTバンド

裏側にはSUBSONICの刻印です。マガジンには2種類使用し、下地と文字の色を逆転させます。

銃には、トリガーガードを開けてマグウェル部に装着します。

・撮影用実物M4マガジン

この銃をOKPDの撮影に使うことも想定して、実際に弾丸を装填できるマガジンを作ってみます。

オークションで落札した、比較的程度の良いM4マガジン

そのバックプレート

バックプレートを外し、分解します。

清掃していくと、溝部にまだ汚れが残っています。

硝煙の汚れでしょうか、左側が特にひどく汚れていました。

清掃後に脱脂して、ブラックパーカーで塗装します。

わざとムラが残る様に塗装しました。

2時間くらい乾燥させてから組み立てます。

フォロワーはオリジナルのシリアルを残したかったので、未塗装です。

m2_ballさん謹製.300 AAC BlackOut

素晴らしい仕上がりです。

今回は特製プライマー付きで5発製作していただきました。

装填してみると、5.56mmNATOと同じ全長なので、実物マガジンにピッタリ納まります。

5発のうち4発をマガジンに装填し、残りの1発は撮影用に保管します。

残弾確認用ホールから見えるケース部。

実際ここまでするには弾丸が8発以上要りますので、5.56mmのケースを4個、先に装填しています。

このマガジンにも、先程のバンドを装着します。

撮影用小物としては十分な出来です。

これで岡山市警察7.62mm小銃(E4)、完成です。

E4の光学系はVectorOpticsを使用しています(前回のE4狙撃銃参照)。

M-LOKの隙間から見えるカーボンブルバレルが怪しい雰囲気を醸します。

その他の装備品はエク仕様のE3に合わせてあります。

.300 AAC BlackOutの亜音速弾を活かすべく、短銃身に長いサプレッサーを装着。

サプレッサーはSureFireのSOCOM762-RC2のレプリカで、E3と意匠を合わせます。

明るい場所で撮影したみました。

.300のバンドが良いアクセントになってますね。

バランス的には、ドットサイトがもう少し前の方が良いかもしれません。

E3と、E4が2種に渡った岡山市警察の制式小銃編ですが、次回で最後になります。

2021年05月17日

E4小銃 (2) スナイパー型

E4小銃の要のパーツ、ハンドガードの塗装がまだ上がって来ないので、今回は余興として、E4の長銃身型「E4狙撃銃」です。

制作のきっかけは、この14.5インチ銃身のE2小銃をE3に変換する計画からでした。

E2小銃として署員に渡してから何度かの実戦を経験したのですが、彼の戦闘スタイルがスナイパー向きではなかった事もあり、E3小銃として組み直す事になりました。

その過程で14インチのハンドガードを含め数点のパーツが宙に浮いてしまったので、それを利用してスナイパーライフルを組む計画が持ち上がりました。

署員から「5.56mmの狙撃銃なんて使えませんよ」と言われたりしましたが、交戦距離が100m未満でソフトターゲットの場合、7.62mm以上だと威力過多の虞もあろうという事で採用しました。

5.56mmの弾道特性云々はこの際置いておいてください。

まず新たにマルイGBB CQB-Rを1挺調達し、アウターバレルとスリングアダプター、グリップを元E2小銃に移植します。

元E2小銃は完全なE3小銃として組み上げ、持ち主の署員に渡しました。

何本か余っているMWSの14.5インチアウターバレルから程度の良いものを選び、CQB-Rに取り付けます。

ガスブロックはE3仕様、ガスパイプはMWS純正です。

アッパーを完成させます。

G&Pの1.5インチ長バレルエクステンションで銃身長を14.5インチから16インチに延長、ハンドガードを取り付けた後に5KUのSureFireSOCOM556 RC2タイプサイレンサーと、KACタイプ45°オフセットマイクロフリップサイトを装着しました。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その1

PintyのM-LOKサイド取り付けバイポッド

せっかくのM-LOKなので、一般的な20mmレイル+ハリスではない事がやってみたかったのです。

バイポッドの展開に支障が出るので、OKPDのE系小銃のアイコン、スリングマウントは1ブロック後ろへ装着します。

ロアーからハンマーユニットを摘出します。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その2

Guns Modifyのトリガーユニット

ディスコネクターやトリガーのトラベル量が調整できます。

写真右は摘出したCQB-R純正ハンマーユニットです。

ハンマーユニットを分解し、トリガー周りを交換します。

ハンマーユニットを組み立てたらロアーに戻します。

ディスコネクターの調節はトリガー前方の芋ネジ、トリガートラベルはテイクダウンしてこの隙間から芋ネジを締めます。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その3

射撃姿勢に合わせて様々に調整できるストックです。

このストックをさらに改良するべく、毎度お馴染みボール盤でこの位置に開孔します。

Trirockの5スロットレイルアダプターの片側を垂直に削り、ネジと接着剤でストックに固定します。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その4

ActionArmyのモノポッド

普及していると思われますが、探すと無い/高いモノの一つです。

レイル接続なので取り付けは簡単です。

グリップはもちろんエク仕様M4の代名詞、GFG Mod.0タイプに交換します。

同時にトリガーガードもBCMタイプに交換です。間違えて電ガン用を購入してしまい、かなり削って装着しました。

VectorOpticsのFORESTER(Gen2)

E4小銃がMaverickなので、Vectorで揃えてみました。

マウントはTrirockの水平儀付きで、その下は高さ30mmの省スペース型の下駄です。

Butler Creekのバトラーキャップを取り付けるため、接眼側は径を調整するテープを巻きます。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その5

IRON AIRSOFTの片引きチャージングハンドル

アンビのチャージングハンドルにしてボルトアクションライフル的な動作も考えたのですが、LE用という事、他に採用している例がなく目立つ事から、片引きにしてみました。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その6

syunnsyunnkさん謹製のレシーバーカバー

分解してケースに収納するので、レシーバー開口部のカバーは必須です。

3Dプリント製ですが合いはバッチリです。

製作者のsyunnsyunnkさんとアンケートを通じて何度かやり取りしましたが、丁寧な説明と、製品に対する愛が感じられて非常に好感が持てました。

全部組み終わったら、ショートマガジンを挿して秘密の試射レンジへ行ってみます。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その7

VectorOpticsのLiberty

スポッタースコープとして、20-60x60のスコープを導入しました。

狙撃銃とスポッタースコープの並びはロマン溢れます。

交戦距離100m?ロマン優先で。

試射は滞りなく終了しました。

トリガーが狙撃銃ぽくフェザータッチで落ちる様になり、大変満足です。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その8

ゴツめの三脚にホグサドルが良かったのですが、古いビデオカメラ用の三脚にバイポッド用のレイルアダプターを取り付け、ハンドガード下のレイルパネルと接続する方式にしました。

E4狙撃銃と接合している写真は後日アップします。

次回はE4小銃に戻ります。

制作のきっかけは、この14.5インチ銃身のE2小銃をE3に変換する計画からでした。

E2小銃として署員に渡してから何度かの実戦を経験したのですが、彼の戦闘スタイルがスナイパー向きではなかった事もあり、E3小銃として組み直す事になりました。

その過程で14インチのハンドガードを含め数点のパーツが宙に浮いてしまったので、それを利用してスナイパーライフルを組む計画が持ち上がりました。

署員から「5.56mmの狙撃銃なんて使えませんよ」と言われたりしましたが、交戦距離が100m未満でソフトターゲットの場合、7.62mm以上だと威力過多の虞もあろうという事で採用しました。

5.56mmの弾道特性云々はこの際置いておいてください。

まず新たにマルイGBB CQB-Rを1挺調達し、アウターバレルとスリングアダプター、グリップを元E2小銃に移植します。

元E2小銃は完全なE3小銃として組み上げ、持ち主の署員に渡しました。

何本か余っているMWSの14.5インチアウターバレルから程度の良いものを選び、CQB-Rに取り付けます。

ガスブロックはE3仕様、ガスパイプはMWS純正です。

アッパーを完成させます。

G&Pの1.5インチ長バレルエクステンションで銃身長を14.5インチから16インチに延長、ハンドガードを取り付けた後に5KUのSureFireSOCOM556 RC2タイプサイレンサーと、KACタイプ45°オフセットマイクロフリップサイトを装着しました。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その1

PintyのM-LOKサイド取り付けバイポッド

せっかくのM-LOKなので、一般的な20mmレイル+ハリスではない事がやってみたかったのです。

バイポッドの展開に支障が出るので、OKPDのE系小銃のアイコン、スリングマウントは1ブロック後ろへ装着します。

ロアーからハンマーユニットを摘出します。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その2

Guns Modifyのトリガーユニット

ディスコネクターやトリガーのトラベル量が調整できます。

写真右は摘出したCQB-R純正ハンマーユニットです。

ハンマーユニットを分解し、トリガー周りを交換します。

ハンマーユニットを組み立てたらロアーに戻します。

ディスコネクターの調節はトリガー前方の芋ネジ、トリガートラベルはテイクダウンしてこの隙間から芋ネジを締めます。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その3

射撃姿勢に合わせて様々に調整できるストックです。

このストックをさらに改良するべく、毎度お馴染みボール盤でこの位置に開孔します。

Trirockの5スロットレイルアダプターの片側を垂直に削り、ネジと接着剤でストックに固定します。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その4

ActionArmyのモノポッド

普及していると思われますが、探すと無い/高いモノの一つです。

レイル接続なので取り付けは簡単です。

グリップはもちろんエク仕様M4の代名詞、GFG Mod.0タイプに交換します。

同時にトリガーガードもBCMタイプに交換です。間違えて電ガン用を購入してしまい、かなり削って装着しました。

VectorOpticsのFORESTER(Gen2)

E4小銃がMaverickなので、Vectorで揃えてみました。

マウントはTrirockの水平儀付きで、その下は高さ30mmの省スペース型の下駄です。

Butler Creekのバトラーキャップを取り付けるため、接眼側は径を調整するテープを巻きます。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その5

IRON AIRSOFTの片引きチャージングハンドル

アンビのチャージングハンドルにしてボルトアクションライフル的な動作も考えたのですが、LE用という事、他に採用している例がなく目立つ事から、片引きにしてみました。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その6

syunnsyunnkさん謹製のレシーバーカバー

分解してケースに収納するので、レシーバー開口部のカバーは必須です。

3Dプリント製ですが合いはバッチリです。

製作者のsyunnsyunnkさんとアンケートを通じて何度かやり取りしましたが、丁寧な説明と、製品に対する愛が感じられて非常に好感が持てました。

全部組み終わったら、ショートマガジンを挿して秘密の試射レンジへ行ってみます。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その7

VectorOpticsのLiberty

スポッタースコープとして、20-60x60のスコープを導入しました。

狙撃銃とスポッタースコープの並びはロマン溢れます。

交戦距離100m?ロマン優先で。

試射は滞りなく終了しました。

トリガーが狙撃銃ぽくフェザータッチで落ちる様になり、大変満足です。

スナイパーライフルならこれをやりたかった:その8

ゴツめの三脚にホグサドルが良かったのですが、古いビデオカメラ用の三脚にバイポッド用のレイルアダプターを取り付け、ハンドガード下のレイルパネルと接続する方式にしました。

E4狙撃銃と接合している写真は後日アップします。

次回はE4小銃に戻ります。

2021年05月09日

インパクトドライバー(1)

3月の下旬にこんなものを手に入れました。

C&C TacのMAKIスタイルAAP-01用スライドセット

AAP-01アサシン用のコンバージョンキットです。

入手したからには組まねばなるまい、と急遽アサシン本体も入手しました。

写真は無いのですが、一度は組んでみました。

ドリルの刃先に見立てたアウターバレルが太過ぎて、全くハートに響きません。

暫し考えた後、作業を開始しました。

MAKIスタイル バレル改装作業

写真上がMAKIスタイルのアウターです。

一見スパイラルフルートに見えますが、響きません(語彙力)。

下は何本か余ってるマルイGBB M4A1MWSのアウターバレルです。

このMWSアウターバレルは、改装時に芋ネジを外すのを忘れて傷つけてしまった物です。

3年ほど死蔵していましたが、ここらで日の目を見せて供養したいところです。

アサシンのインナーバレル先端がアウターバレルのどこに来るのか計測して印をつけます。

その印にMWSアウターの先端を合わせて、MWSアウター段差部の位置をアサシンアウターに印付けします。

計算で位置出ししても良いのですが、今回は現物合わせでいきました。

毎度お馴染み高速カッターです。

鉄切りが付いているので、アルミやプラスチックなら簡単に切れます。

やる事は決まってるので、躊躇なく切断します。

MWSアウター、アサシンアウター共に切断完了です。

この後の工程用に、若干の調整代を残して切断しました。

ヤスリとリーマーで切断面の処理をします。

ブレて1度弱ほど斜めに切断してしまったので、この工程で垂直出しもします。

端面は接着剤がよく乗るようにザラザラに仕上げます。

接着剤で接着します。

アルミとプラスチックの様な異種素材の場合、セメダインのスーパーXをよく使用します。

固定できたら組み込みます。

アウターバレルも飛び出ていません。

ローレット付き14逆ネジ用のマズルプロテクターを装着します。

ローレットのお陰で、ビットを外したインパクトドライバーの様です。

プロテクターを外すとサイレンサーやトレーサーが簡単に付けられます。

ここからはオマケです。

アサシンのマガジン挿入部

インパクトドライバーっぽくありません、というかGLOCKそのままです。

ARMY FORCEのG17用バンパー

グリップと形状が合わない場合の加工性を考えて、プラスチック製の物を選びました。

早速差し込んでみると、ここまでしか入りません。

よく見てみると、グリップ後ろ側に2本のレールがあります。

これが邪魔をして入らなかった様です。

レールをリューターで削ったら、規定位置まで入りました。

この穴を使用してネジ止めするのですが、手持ちに合う物がなかったので、今回は見送りです。

Makita純正インパクトドライバーケース

持ち運び用に用意しました。

ケース内は広く、アサシンx1、マガジンx2他、メンテナンス用具やガス缶、BB弾ボトルも納められそうです。

アサシンを入れてみると、インパクトドライバー以外の物に見えません。

上の写真にチラッと写り込んでますが、中古のバッテリーも用意しました。

リューターで上蓋を切り取り、中のバッテリーを取り出しています。

いずれはマガジンプレートとこれを接続して、バッテリー交換=マガジン交換できる様にします。

そのマガジンですが、以前製作したグラスブレーカー付きのプレート(元はマルイ)を使用しています。

何個か作ったのですが全然売れなかったので、次回のマガジン→バッテリー化改造に役立ってもらいます。

マルイとActionArmyではロック穴の位置が違うので、リューターで削って調整しました。

また、注入バルブは日本仕様に交換しています。

Makita純正作業ベルト、ポーチ類

インパクトホルスターもピッタリです。

作業着を着てこれらを着けて、フィールドを駆け回りたいですね。

張り込み用の変装として使えるかも?

C&C TacのMAKIスタイルAAP-01用スライドセット

AAP-01アサシン用のコンバージョンキットです。

入手したからには組まねばなるまい、と急遽アサシン本体も入手しました。

写真は無いのですが、一度は組んでみました。

ドリルの刃先に見立てたアウターバレルが太過ぎて、全くハートに響きません。

暫し考えた後、作業を開始しました。

MAKIスタイル バレル改装作業

写真上がMAKIスタイルのアウターです。

一見スパイラルフルートに見えますが、響きません(語彙力)。

下は何本か余ってるマルイGBB M4A1MWSのアウターバレルです。

このMWSアウターバレルは、改装時に芋ネジを外すのを忘れて傷つけてしまった物です。

3年ほど死蔵していましたが、ここらで日の目を見せて供養したいところです。

アサシンのインナーバレル先端がアウターバレルのどこに来るのか計測して印をつけます。

その印にMWSアウターの先端を合わせて、MWSアウター段差部の位置をアサシンアウターに印付けします。

計算で位置出ししても良いのですが、今回は現物合わせでいきました。

毎度お馴染み高速カッターです。

鉄切りが付いているので、アルミやプラスチックなら簡単に切れます。

やる事は決まってるので、躊躇なく切断します。

MWSアウター、アサシンアウター共に切断完了です。

この後の工程用に、若干の調整代を残して切断しました。

ヤスリとリーマーで切断面の処理をします。

ブレて1度弱ほど斜めに切断してしまったので、この工程で垂直出しもします。

端面は接着剤がよく乗るようにザラザラに仕上げます。

接着剤で接着します。

アルミとプラスチックの様な異種素材の場合、セメダインのスーパーXをよく使用します。

固定できたら組み込みます。

アウターバレルも飛び出ていません。

ローレット付き14逆ネジ用のマズルプロテクターを装着します。

ローレットのお陰で、ビットを外したインパクトドライバーの様です。

プロテクターを外すとサイレンサーやトレーサーが簡単に付けられます。

ここからはオマケです。

アサシンのマガジン挿入部

インパクトドライバーっぽくありません、というかGLOCKそのままです。

ARMY FORCEのG17用バンパー

グリップと形状が合わない場合の加工性を考えて、プラスチック製の物を選びました。

早速差し込んでみると、ここまでしか入りません。

よく見てみると、グリップ後ろ側に2本のレールがあります。

これが邪魔をして入らなかった様です。

レールをリューターで削ったら、規定位置まで入りました。

この穴を使用してネジ止めするのですが、手持ちに合う物がなかったので、今回は見送りです。

Makita純正インパクトドライバーケース

持ち運び用に用意しました。

ケース内は広く、アサシンx1、マガジンx2他、メンテナンス用具やガス缶、BB弾ボトルも納められそうです。

アサシンを入れてみると、インパクトドライバー以外の物に見えません。

上の写真にチラッと写り込んでますが、中古のバッテリーも用意しました。

リューターで上蓋を切り取り、中のバッテリーを取り出しています。

いずれはマガジンプレートとこれを接続して、バッテリー交換=マガジン交換できる様にします。

そのマガジンですが、以前製作したグラスブレーカー付きのプレート(元はマルイ)を使用しています。

何個か作ったのですが全然売れなかったので、次回のマガジン→バッテリー化改造に役立ってもらいます。

マルイとActionArmyではロック穴の位置が違うので、リューターで削って調整しました。

また、注入バルブは日本仕様に交換しています。

Makita純正作業ベルト、ポーチ類

インパクトホルスターもピッタリです。

作業着を着てこれらを着けて、フィールドを駆け回りたいですね。

張り込み用の変装として使えるかも?

2021年04月23日

E4小銃 (1)

岡山市警察(OKPD)制式小銃「OKPD5.56mm小銃10.3型」は、物語中の架空年号の永奈3年に採用されたので、通称「E3」と呼ばれています。

今や隊員の過半数が持つに至ったE3ですが、公にしていない設定ではE3のプロトタイプ「E2」や発展型「E4」(共に採用年度)も存在します。

今回は「OKPD7.62mm小銃7.9型(E4)」の製作過程から完成までを追っていきます。

母体となるのは、ノズルクラッシュしたマルイM4A1MWSです。

友人がサバゲーで愛用していた物なので、この時点でかなりカスタマイズされていました。

写真は社外品ハンドガードなどを取り外したところです。

クラッシュしたノズル

何かを噛み込んだのかもしれません。

Guns ModifyのノズルAssy

当時はノズル関係が軒並み欠品で、入手に苦労しました。

組み込み完了して、取り出した純正ノズルと比較。

何がどうなってこうなったのか分からないくらいボロボロですね。

内部の修理が終わったので、外部の主要部品を取り付けていきます。

FIRECLUBの7インチM-LOKハンドガード

当初は屋内フィールドでの使用を想定していたので、一番短い物を選びました。

G&PのPDWワイヤードストック

「CQBならばコレだろう」と選択しましたが、純正と比べてほとんど長さが変わりませんでした。

G&Pの200mmインナーバレル(パッキン付き)

5KUの7インチアウターバレル

ノズルクラッシュの影響か、ホップパッキンに傷が見られたので、パッキン付きは有り難いです。

仮組みをしてバランスを見ます。

インナーバレルとアウターバレルの長さもピッタリでした。

ここからはアクセサリーです。

PTSのマガジングリップ

LayLaxのアンビマガジンキャッチ

この時点では、今回のおまけ写真にある長いMWSと対になることを想定していたので、意匠を合わせています。

GunsModifyのアンビセレクトレバー

マガジンキャッチといい、この頃はアンビにハマっていました。

C&CのACHアンビチャージングハンドル

どれだけアンビにハマっていたか分かります。

MPのGFG Mod.0グリップ

FMAのBCMトリガーガード

この二つはエク仕様のM4には必ず装着のアイテムです。最近周知されてきたので嬉しい。

TrirockのM-LOK→20mm5スロットアダプター(L2)

MILITARY-BASEのRS-S3フィンガーストップ

レイルアダプターはタクティカルライト用です。

フィンガーストップは前後をどちらにするかで悩みました。

光学機器とマガジンを組み込み、ひみつ基地裏のシューティングレンジで試射と調整をします。

初動から大変快調で、ほぼ調整要らずでした。

ストック横のQDマウントにフックを差し込み、ワンポイントスリングを取り付けます。

全長が短いとワンポイントが便利です。

この状態でしばらくCQB用に使っていましたが、ある事が契機となりE4に改装する運びとなりました。

E4小銃(2)へ続きます。

おまけ

愛用のMWSカスタムと比較

今や隊員の過半数が持つに至ったE3ですが、公にしていない設定ではE3のプロトタイプ「E2」や発展型「E4」(共に採用年度)も存在します。

今回は「OKPD7.62mm小銃7.9型(E4)」の製作過程から完成までを追っていきます。

母体となるのは、ノズルクラッシュしたマルイM4A1MWSです。

友人がサバゲーで愛用していた物なので、この時点でかなりカスタマイズされていました。

写真は社外品ハンドガードなどを取り外したところです。

クラッシュしたノズル

何かを噛み込んだのかもしれません。

Guns ModifyのノズルAssy

当時はノズル関係が軒並み欠品で、入手に苦労しました。

組み込み完了して、取り出した純正ノズルと比較。

何がどうなってこうなったのか分からないくらいボロボロですね。

内部の修理が終わったので、外部の主要部品を取り付けていきます。

FIRECLUBの7インチM-LOKハンドガード

当初は屋内フィールドでの使用を想定していたので、一番短い物を選びました。

G&PのPDWワイヤードストック

「CQBならばコレだろう」と選択しましたが、純正と比べてほとんど長さが変わりませんでした。

G&Pの200mmインナーバレル(パッキン付き)

5KUの7インチアウターバレル

ノズルクラッシュの影響か、ホップパッキンに傷が見られたので、パッキン付きは有り難いです。

仮組みをしてバランスを見ます。

インナーバレルとアウターバレルの長さもピッタリでした。

ここからはアクセサリーです。

PTSのマガジングリップ

LayLaxのアンビマガジンキャッチ

この時点では、今回のおまけ写真にある長いMWSと対になることを想定していたので、意匠を合わせています。

GunsModifyのアンビセレクトレバー

マガジンキャッチといい、この頃はアンビにハマっていました。

C&CのACHアンビチャージングハンドル

どれだけアンビにハマっていたか分かります。

MPのGFG Mod.0グリップ

FMAのBCMトリガーガード

この二つはエク仕様のM4には必ず装着のアイテムです。最近周知されてきたので嬉しい。

TrirockのM-LOK→20mm5スロットアダプター(L2)

MILITARY-BASEのRS-S3フィンガーストップ

レイルアダプターはタクティカルライト用です。

フィンガーストップは前後をどちらにするかで悩みました。

光学機器とマガジンを組み込み、ひみつ基地裏のシューティングレンジで試射と調整をします。

初動から大変快調で、ほぼ調整要らずでした。

ストック横のQDマウントにフックを差し込み、ワンポイントスリングを取り付けます。

全長が短いとワンポイントが便利です。

この状態でしばらくCQB用に使っていましたが、ある事が契機となりE4に改装する運びとなりました。

E4小銃(2)へ続きます。

おまけ

愛用のMWSカスタムと比較

2021年03月20日

E3小銃 (4)

E3小銃(OKPD5.56mm小銃10.3型)の特徴として、ハンドガードのグレー塗装が挙げられます。

工業用の「N3」と呼ばれる塗料を焼き付け塗装することで、塗膜の強度を出しています。

下準備として、OKPD署員F氏の自前工房にてサンドブラストで塗装を剥がします。

この工程の後、塗装工場に送ります。

塗装工場から戻ってきたばかりのハンドガードです。

第一ロットとして5本塗装しました。

灯りと下地の関係で、写真と実物ではかなり差があるのですが、N3は暗めの灰色です。

ハンドガードの塗装が終わったので、固定用のボルトとナットを用意します。

ナットは8mm角のM5ステンレス製スクエアナットです。

ボルトは40mmのM5ヘックスボルトを使用します。

E3は6挺製作予定なので、1挺2本で合計12本のボルトを用意します。

写真左がハンドガード付属のボルトです。

ヘッドの六角穴の精度の問題か、締めていくと舐め易くなるので、写真右のM5ヘックスボルトに交換します。

付属のボルトナットと比べると3mm強長いので、切り飛ばします。

保護用のテープを巻きます。

グラインダーでボルト先端を削り飛ばします。

今回数えたらウチには3台のグラインダーがあり、砥石の種類が6枚とも違ってました。荒削りから仕上げまでいけます。

持ち手代わりのペンチの先端にも保護用テープを巻きます。

3mmくらいなら途中で冷やさずに一気に削ります。

面をとって完成です。

12本、勢いでやっつけます。

削り終わった順に、段ボールに刺していきます。

削った端面は、毎度お馴染みのブラックスチールでサッと一吹きします。

2時間くらい乾燥させて完成です。

ナット側は、嵌め込む窪みが10mm角なので、上下左右に1mmの隙間ができます。

治具を製作するため、1mm厚のアクリル板を用意します。

アクリル板を小札に切り出します。

ボルトを締め付ける際に、アクリル小札を挟んで角度を調節します。

続いてガスパイプを製作します。

CQB-R付属のガスパイプです。

E3ではガスブロックが前進するので、長さが40mmほど足りなくなります。

長さ1000mmφ4mmのアルミ棒を用意し、純正ガスパイプ+40mmで切り出します。

純正はφ4.5mmなのですが、アルミ製、スチール製ともに近所では見つけられませんでした。

加工性も考慮して、今回はφ4mmでいきます。

2x4材でこんな治具を製作します。

ちなみに作業台はウチの軽トラックの荷台です。高さが丁度良いの。

左側の溝上に少し見える黒い印までアルミ棒を差し込みます。

2x4端材を使って下の印まで曲げ、棒を入れ替えて平行になるまで曲げます。

純正と同じ曲げに仕上げました。ガスパイプも6挺分製作します。

1000mm長から切り出す際に高速カッターを使ったので、尺合わせと面取りもこれで済ませます。

どちらの端面も組み込み時に隠れるので、そこそこ綺麗に面が取れれば大丈夫です。

φ4.5→4mmの隙間とガタつきを埋めるスペーサーを製作します。

アッパーフレーム側は穴の形が歪なので、ビニールテープの細切りを巻きます。

ガスブロック側は、余ったシムを切り出したものを接着して、ヤスリで調整します。

パーツが揃ったので、早速組み立てます。

前出のの治具でハンドガード固定ナットの角度を調整しました。

付属品を一つずつ取り付けていきます。

この角度からだと、ハンドガードのN3塗装がよく分かります。半ツヤの工業製品ぽい質感です。

スリングアダプターとライトスイッチが逆ですね(汗)。

ライトスイッチの位置を修正し、インシュロックでケーブルを固定します。

組み立てていると、刻印付きのフロント/リアサイトが届いたので付け替えました。

E3改修を待つ人たち。

次回は、官給箱出し状態とエクがカスタムした状態を比較したり、OKPD署員それぞれのE3小銃を紹介できればと思います。

工業用の「N3」と呼ばれる塗料を焼き付け塗装することで、塗膜の強度を出しています。

下準備として、OKPD署員F氏の自前工房にてサンドブラストで塗装を剥がします。

この工程の後、塗装工場に送ります。

塗装工場から戻ってきたばかりのハンドガードです。

第一ロットとして5本塗装しました。

灯りと下地の関係で、写真と実物ではかなり差があるのですが、N3は暗めの灰色です。

ハンドガードの塗装が終わったので、固定用のボルトとナットを用意します。

ナットは8mm角のM5ステンレス製スクエアナットです。

ボルトは40mmのM5ヘックスボルトを使用します。

E3は6挺製作予定なので、1挺2本で合計12本のボルトを用意します。

写真左がハンドガード付属のボルトです。

ヘッドの六角穴の精度の問題か、締めていくと舐め易くなるので、写真右のM5ヘックスボルトに交換します。

付属のボルトナットと比べると3mm強長いので、切り飛ばします。

保護用のテープを巻きます。

グラインダーでボルト先端を削り飛ばします。

今回数えたらウチには3台のグラインダーがあり、砥石の種類が6枚とも違ってました。荒削りから仕上げまでいけます。

持ち手代わりのペンチの先端にも保護用テープを巻きます。

3mmくらいなら途中で冷やさずに一気に削ります。

面をとって完成です。

12本、勢いでやっつけます。

削り終わった順に、段ボールに刺していきます。

削った端面は、毎度お馴染みのブラックスチールでサッと一吹きします。

2時間くらい乾燥させて完成です。

ナット側は、嵌め込む窪みが10mm角なので、上下左右に1mmの隙間ができます。

治具を製作するため、1mm厚のアクリル板を用意します。

アクリル板を小札に切り出します。

ボルトを締め付ける際に、アクリル小札を挟んで角度を調節します。

続いてガスパイプを製作します。

CQB-R付属のガスパイプです。

E3ではガスブロックが前進するので、長さが40mmほど足りなくなります。

長さ1000mmφ4mmのアルミ棒を用意し、純正ガスパイプ+40mmで切り出します。

純正はφ4.5mmなのですが、アルミ製、スチール製ともに近所では見つけられませんでした。

加工性も考慮して、今回はφ4mmでいきます。

2x4材でこんな治具を製作します。

ちなみに作業台はウチの軽トラックの荷台です。高さが丁度良いの。

左側の溝上に少し見える黒い印までアルミ棒を差し込みます。

2x4端材を使って下の印まで曲げ、棒を入れ替えて平行になるまで曲げます。

純正と同じ曲げに仕上げました。ガスパイプも6挺分製作します。

1000mm長から切り出す際に高速カッターを使ったので、尺合わせと面取りもこれで済ませます。

どちらの端面も組み込み時に隠れるので、そこそこ綺麗に面が取れれば大丈夫です。

φ4.5→4mmの隙間とガタつきを埋めるスペーサーを製作します。

アッパーフレーム側は穴の形が歪なので、ビニールテープの細切りを巻きます。

ガスブロック側は、余ったシムを切り出したものを接着して、ヤスリで調整します。

パーツが揃ったので、早速組み立てます。

前出のの治具でハンドガード固定ナットの角度を調整しました。

付属品を一つずつ取り付けていきます。

この角度からだと、ハンドガードのN3塗装がよく分かります。半ツヤの工業製品ぽい質感です。

スリングアダプターとライトスイッチが逆ですね(汗)。

ライトスイッチの位置を修正し、インシュロックでケーブルを固定します。

組み立てていると、刻印付きのフロント/リアサイトが届いたので付け替えました。

E3改修を待つ人たち。

次回は、官給箱出し状態とエクがカスタムした状態を比較したり、OKPD署員それぞれのE3小銃を紹介できればと思います。

2021年02月08日

E3小銃 (3)

OKPD署員がE3小銃の仔細な設定を作成してくれたので、ここに掲載します。

-------------------------------------------

E3カービンについて

導入背景設定

防弾装備をもった組織的犯罪、およびクローンとの戦闘に対応するため、ならびに制圧力の均質化のため、OKPDは一部CCU要員向けに5.56mm口径実包を使用する閉所戦闘能力の高い制式小銃を永奈元年度より少数ずつ市費導入しています。

導入年度ごと、また同年度導入品の中でも仕様違いにより部品構成に若干の差異があります。

この小銃は防弾装備・機械化を伴う犯罪組織、およびクローンとの交戦を想定する一部CCU要員に優先的に支給されるもので、これまでに個人単位、班単位で調達されている小銃および機関けん銃の使用を取り止めるものではありません。

構成部品は官給品と準官給品とに分かれており、前者は納入時に必ず付属する部品(本小銃運用時には小銃本体へ適正に組み込まれていることが服務規程により定められています)、後者は納入時に使用者、またはその管理者の判断により取り付けられる部品です。

それ以外の部品、アクセサリの使用は制式小銃の所定の性能を妨げない範囲で自由です。

構成設定

永奈三年度新5.56mm小銃導入にあたって岡山市警が定めた主な基準は以下の通りです。

・AR-15、またはこれに準ずる小銃であること

・5.56*45mm実包(SS109または同等の弾薬)を使用し、距離200mで2.5MOA以下の命中精度を持つこと

・10.3インチ以下の銃身長であること

・マグプル社規格M-LOKシステム、またはガイズリー社規格SMRシステムを上部以外の全面に有し、十分に堅牢かつ軽量な被筒を備えること

・1500ルーメン以上の光量を有し、かつ装着状態で総重量が160gを超えないライトを備えること

・顔面保護具を装着した状態でも使用でき、十分に堅牢、軽量かつ伸縮可能な銃床を備えること

・発砲音を140dB未満に減衰せしめ、かつ全長が200mm以下の消音器を備えること

・可倒式、または十分に小型・軽量の非可倒式照準器を備えること

・被筒、銃床は岡山市警指定の塗色に塗装されていること

・清掃用具、適合する弾倉3本を含めること

以上の条件に適合する条件で公募を行ったところ、永奈元年度・二年度型に引き続き、カリフォルニア州に拠点を持つ老舗総合銃器商社「San José Firearms Ltd.」の日本法人、「聖ヨセフ銃砲火薬株式会社」がこれを落札し、岡山市警本部警務部装備課による評価試験を経て永奈三年度導入が行われることとなりました。

この小銃は米・コルト社(Colt's Manufacturing Company, LLC.)製OEM用M4カービン(SKU: LE6920-OEM2)をベースに、同社製法執行機関向け10.3インチ銃身、同社製フルオートロアフレーム、聖ヨセフ社製M-LOKハンドガード、米・Surefire社製サプレッサー、同社製ウェポンライト、米・マグプル社製銃床、ノベスケ社製ガスブロックを等を採用しており、上記入札条件を満たす小銃として正式に導入されました。

なお、市警からの員数外の発注については聖ヨセフ社が上記基準を満たす範囲においてその都度調達できるもので最も廉価な部品構成の個体を随時納品しており、完全に上記仕様の個体のみが導入されているわけではありません。

永奈元年度の導入以来、10.3インチ銃身が標準構成となったのはこの永奈三年度型が初めてであり、第一線の部隊で既に運用されている永奈元年度・二年度型(14.5インチ銃身)の一部が三年度仕様(14.5インチ/10.3インチが混在)に改修されています。

各年度ごとの導入仕様

元年度(E1ライフル) ダニエルディフェンス社製20mmレイル被筒等/14.5インチ銃身

二年度(E2ライフル) ガイズリー製被筒/14.5インチ銃身

三年度(E3カービン) 別項に記載

名称について

正式名称

「5.56mm小銃10.3型永奈三年度導入型」

「5.56mm小銃10.3型永奈元年度導入型改10.3インチ銃身換装型永奈三年度改修仕様」

通称「E3(イースリー)カービン」

「5.56mm小銃14.5型/永奈元年度導入型改三年度改修仕様」

「5.56mm小銃14.5型/永奈二年度導入型改三年度改修仕様」

通称「E3(イースリー)ライフル」

構成部品について

官給品(装着必須の官給品)

・M4A1レシーバーおよび10.3インチバレルを持つAR

・ノベスケ ロープロファイルガブロック

・ガイズリー製9インチM-LOKハンドガード(オリジナル色に塗装)

・TROY フォールディング バトルサイト アイアンサイト

・マグプル CTRストックGen1(オリジナル色に塗装)

・Surefire SSOCOM556-MINI2タイプサプレッサー

・アリサカ Inline Scout Mount M-LOK surefire ライトマウント

・Surefire M600DFタイプウェポンライト

・M-lok QDスリングスイベル

準官給品(私物で代替可能な官給品/推奨順)

・FC1タイプドットサイト

その他自由に選択、加工できるもの

・グリップ、フォアグリップ

・レイルカバー

・ドットサイト、ライト、アイアンサイト等の装着位置

・マグプル等のマグバンパー類

・追加のライト

・操作系部品(アンビセレクター、大型マグキャッチ、マグウェル、テープスイッチマウントなど)

・スリング選択

・タイラップ等を用いた配線取り回し

可能な限り推奨しない仕様

・サプレッサー非装着

・バックアップサイト非装着

・PEQ、D-BALなどのレーザーエイミングモジュールの装着

・タンカラーなど塗色がブラック以外の部品の装着

・その他法執行機関の制式小銃として相応しくない仕様

-------------------------------------------

E3カービンについて

導入背景設定

防弾装備をもった組織的犯罪、およびクローンとの戦闘に対応するため、ならびに制圧力の均質化のため、OKPDは一部CCU要員向けに5.56mm口径実包を使用する閉所戦闘能力の高い制式小銃を永奈元年度より少数ずつ市費導入しています。

導入年度ごと、また同年度導入品の中でも仕様違いにより部品構成に若干の差異があります。

この小銃は防弾装備・機械化を伴う犯罪組織、およびクローンとの交戦を想定する一部CCU要員に優先的に支給されるもので、これまでに個人単位、班単位で調達されている小銃および機関けん銃の使用を取り止めるものではありません。

構成部品は官給品と準官給品とに分かれており、前者は納入時に必ず付属する部品(本小銃運用時には小銃本体へ適正に組み込まれていることが服務規程により定められています)、後者は納入時に使用者、またはその管理者の判断により取り付けられる部品です。

それ以外の部品、アクセサリの使用は制式小銃の所定の性能を妨げない範囲で自由です。

構成設定

永奈三年度新5.56mm小銃導入にあたって岡山市警が定めた主な基準は以下の通りです。

・AR-15、またはこれに準ずる小銃であること

・5.56*45mm実包(SS109または同等の弾薬)を使用し、距離200mで2.5MOA以下の命中精度を持つこと

・10.3インチ以下の銃身長であること

・マグプル社規格M-LOKシステム、またはガイズリー社規格SMRシステムを上部以外の全面に有し、十分に堅牢かつ軽量な被筒を備えること

・1500ルーメン以上の光量を有し、かつ装着状態で総重量が160gを超えないライトを備えること

・顔面保護具を装着した状態でも使用でき、十分に堅牢、軽量かつ伸縮可能な銃床を備えること

・発砲音を140dB未満に減衰せしめ、かつ全長が200mm以下の消音器を備えること

・可倒式、または十分に小型・軽量の非可倒式照準器を備えること

・被筒、銃床は岡山市警指定の塗色に塗装されていること

・清掃用具、適合する弾倉3本を含めること

以上の条件に適合する条件で公募を行ったところ、永奈元年度・二年度型に引き続き、カリフォルニア州に拠点を持つ老舗総合銃器商社「San José Firearms Ltd.」の日本法人、「聖ヨセフ銃砲火薬株式会社」がこれを落札し、岡山市警本部警務部装備課による評価試験を経て永奈三年度導入が行われることとなりました。

この小銃は米・コルト社(Colt's Manufacturing Company, LLC.)製OEM用M4カービン(SKU: LE6920-OEM2)をベースに、同社製法執行機関向け10.3インチ銃身、同社製フルオートロアフレーム、聖ヨセフ社製M-LOKハンドガード、米・Surefire社製サプレッサー、同社製ウェポンライト、米・マグプル社製銃床、ノベスケ社製ガスブロックを等を採用しており、上記入札条件を満たす小銃として正式に導入されました。

なお、市警からの員数外の発注については聖ヨセフ社が上記基準を満たす範囲においてその都度調達できるもので最も廉価な部品構成の個体を随時納品しており、完全に上記仕様の個体のみが導入されているわけではありません。

永奈元年度の導入以来、10.3インチ銃身が標準構成となったのはこの永奈三年度型が初めてであり、第一線の部隊で既に運用されている永奈元年度・二年度型(14.5インチ銃身)の一部が三年度仕様(14.5インチ/10.3インチが混在)に改修されています。

各年度ごとの導入仕様

元年度(E1ライフル) ダニエルディフェンス社製20mmレイル被筒等/14.5インチ銃身

二年度(E2ライフル) ガイズリー製被筒/14.5インチ銃身

三年度(E3カービン) 別項に記載

名称について

正式名称

「5.56mm小銃10.3型永奈三年度導入型」

「5.56mm小銃10.3型永奈元年度導入型改10.3インチ銃身換装型永奈三年度改修仕様」

通称「E3(イースリー)カービン」

「5.56mm小銃14.5型/永奈元年度導入型改三年度改修仕様」

「5.56mm小銃14.5型/永奈二年度導入型改三年度改修仕様」

通称「E3(イースリー)ライフル」

構成部品について

官給品(装着必須の官給品)

・M4A1レシーバーおよび10.3インチバレルを持つAR

・ノベスケ ロープロファイルガブロック

・ガイズリー製9インチM-LOKハンドガード(オリジナル色に塗装)

・TROY フォールディング バトルサイト アイアンサイト

・マグプル CTRストックGen1(オリジナル色に塗装)

・Surefire SSOCOM556-MINI2タイプサプレッサー

・アリサカ Inline Scout Mount M-LOK surefire ライトマウント

・Surefire M600DFタイプウェポンライト

・M-lok QDスリングスイベル

準官給品(私物で代替可能な官給品/推奨順)

・FC1タイプドットサイト

その他自由に選択、加工できるもの

・グリップ、フォアグリップ

・レイルカバー

・ドットサイト、ライト、アイアンサイト等の装着位置

・マグプル等のマグバンパー類

・追加のライト

・操作系部品(アンビセレクター、大型マグキャッチ、マグウェル、テープスイッチマウントなど)

・スリング選択

・タイラップ等を用いた配線取り回し

可能な限り推奨しない仕様

・サプレッサー非装着

・バックアップサイト非装着

・PEQ、D-BALなどのレーザーエイミングモジュールの装着

・タンカラーなど塗色がブラック以外の部品の装着

・その他法執行機関の制式小銃として相応しくない仕様

2021年02月04日

E3小銃 (2)

E3小銃を支給後に、個人の好みで取り付ける物を載せていきます。

AERITH BLACK製DI OPTICAL FC1

独特のフォルムを再現しています。

ハイマウントで小型なので、右目ドットサイト左目ターゲットの両眼サイティングが自然にできます。

ドットを明るくすると滲むので、3段階くらい下げて使用します。

対物、接眼両方とも若干赤み掛かっているので、視認性は高くありません。夜間や屋内使用は厳しいかもしれませんが、撮影用と割り切れば問題なしです。

Trirock製M-LOK→20mmレイルアダプター

ハンドガード前方6時位置に取り付けます。

ここのアダプターは精度が高く、ロックが星型なので気に入って使ってます。

ノーブランド、MAGPUL AFG-2フォアグリップ

いつもの握り方でライトスイッチが押しやすくなりました。

E3小銃完成です。

このあと実際に構えてみて、フォアグリップやスリングアダプター、ドットサイトの位置を調整します。

他の署員のE3も組んでみました。

下のシンプルな方が、支給されたばかりのE3です。支給時にはA2グリップが取り付けられていますが、手に合う物に交換する署員がほとんどです。

上とは別に、私のと全く同仕様のE3が。

同じ班だと同じ仕様に合わせている例もあります。

上記3挺を集めて記念写真です。

同一規格の物が揃っている絵面だけでご飯3杯いけそうです。

E3小銃 (3)に続く

(3)はOKPDでのE3小銃の設定を公開します。

2021年01月29日

E3小銃 (1)

岡山市警察(OKPD)は発足から現在まで、署員の使用火器は自由でしたが、いざ撮影会や遠征に乗り込む事が多くなると、火器がバラバラだと映像映えしない、という事が明確になってきました。

そこで規格統一した火器を設定する事になり、2020年末に「OKPD官給品M4計画」としてプロジェクトをスタートしました。

取り回しやカスタムのし易さからM4をベースとするまではすんなり決まりましたが、3〜5年後でも陳腐化しない物を選ぶため、仕様の策定にはかなりの時間を費やしました。

設定に関しては後日改めてご紹介するとして、まずはプロトタイプを作ってみる事にします。

製作ベースとなるのは東京マルイGBBのCQB-Rです。これにガイズリー9インチハンドガードを組み込み、CTRストックとSureFireサイレンサーに交換、TROYのフォールディングサイト、SureFireタクティカルライトを取り付けます。

計画発足初日に購入した東京マルイGBB CQB-R。

寒いので試射はお預けして、不要な外装部品を外し、ハンドガードとガスブロック、デルタリングやバレルナットまで分解します。

ohhunt製ガイズリータイプ9インチハンドガード。

付属のバレルナットを手締めで締め込んでいくと、アッパー前端から4.5mmで動かなくなります。

外してみると、アッパー(オス)側のネジがかなり削れていました。

よく観察するとナット(メス)側のネジが浅く、オスネジが柔らかい(=亜鉛)ためネジの頭が削れている模様。

この状態でハンドガードを付けてみると、ハンドガードを固定するボルト穴に、バレルナットが干渉しているのが分かります。

各部の計測をしてみると、隙間を3.1mmまで追い込めば干渉しない事が判りました。

水道工事用のモンキーレンチで、少し締めては外して削りカスを清掃、ハンドガードを被せてみる、を数回繰り返します。

予定の3.1mmまで絞める事ができるようになりました。

GAW製バレルナットスペーサー

マルイGBBに他社ハンドガードを取り付ける際の定番ですね。これが無いと、アウターバレルがグラついて抜けます。

バレルナットを一度外し、バレルナットスペーサーと0.5mm厚のシムを2枚入れ、バレルナットを締め込みます。

ハンドガードがぴったり付きました。締め付けネジも干渉なしです。

ハンドガードを取り付けた状態でバレル先端に目をやると、ガスブロック取り付け用の切れ込みが目立ちます。

FMA製NOVESKEタイプのガスブロック

これで切れ込みを隠します。

ハンドガードを一度外してからガスブロックを付けます。

うまく隠せました。

BIGDRAGON製SureFireSOCOM556-MINI2RC1サイレンサー

専用のフラッシュハイダー付属です。

そのフラッシュハイダー、外してみると油でギトギトでしたので、しっかり拭き取ります。

4叉の専用フラッシュハイダーは、根本の切り欠きが下に向くように取り付けます。

サイレンサーを取り付けてみます。

サイレンサーの付け根のダイヤルを回して締め込むのですが、多少コツが入ります。

TERA製マグプルCTRストック

偉大なるマスターピースですね。

肩当てパッドが薄いのがGen.1なんですって。初めて知りました。

BIGDRAGON製TROYタイプフォールディングサイト

バックアップサイトとして使用します。

フロントサイトは、特殊部隊チックな逆付けにします。

リアサイトは正位置取り付け。

ノーブランド、SureFireM600DF

1400lmの明るさです。

20mmレイル用の取り付け部をアリサカタイプのM-LOK用ステーに交換します。

タクティカルライトをハンドガードの1時方向に取り付けます。

マグプル製M-LOKスイッチアダプター

リモートスイッチをハンドガード11時方向に取り付けます。

入荷待ちのフォアグリップを装着すると、こんな感じに握り込みます。

E3小銃 (2)へ続く

そこで規格統一した火器を設定する事になり、2020年末に「OKPD官給品M4計画」としてプロジェクトをスタートしました。

取り回しやカスタムのし易さからM4をベースとするまではすんなり決まりましたが、3〜5年後でも陳腐化しない物を選ぶため、仕様の策定にはかなりの時間を費やしました。

設定に関しては後日改めてご紹介するとして、まずはプロトタイプを作ってみる事にします。

製作ベースとなるのは東京マルイGBBのCQB-Rです。これにガイズリー9インチハンドガードを組み込み、CTRストックとSureFireサイレンサーに交換、TROYのフォールディングサイト、SureFireタクティカルライトを取り付けます。

計画発足初日に購入した東京マルイGBB CQB-R。

寒いので試射はお預けして、不要な外装部品を外し、ハンドガードとガスブロック、デルタリングやバレルナットまで分解します。

ohhunt製ガイズリータイプ9インチハンドガード。

付属のバレルナットを手締めで締め込んでいくと、アッパー前端から4.5mmで動かなくなります。

外してみると、アッパー(オス)側のネジがかなり削れていました。

よく観察するとナット(メス)側のネジが浅く、オスネジが柔らかい(=亜鉛)ためネジの頭が削れている模様。

この状態でハンドガードを付けてみると、ハンドガードを固定するボルト穴に、バレルナットが干渉しているのが分かります。

各部の計測をしてみると、隙間を3.1mmまで追い込めば干渉しない事が判りました。

水道工事用のモンキーレンチで、少し締めては外して削りカスを清掃、ハンドガードを被せてみる、を数回繰り返します。

予定の3.1mmまで絞める事ができるようになりました。

GAW製バレルナットスペーサー

マルイGBBに他社ハンドガードを取り付ける際の定番ですね。これが無いと、アウターバレルがグラついて抜けます。

バレルナットを一度外し、バレルナットスペーサーと0.5mm厚のシムを2枚入れ、バレルナットを締め込みます。

ハンドガードがぴったり付きました。締め付けネジも干渉なしです。

ハンドガードを取り付けた状態でバレル先端に目をやると、ガスブロック取り付け用の切れ込みが目立ちます。

FMA製NOVESKEタイプのガスブロック

これで切れ込みを隠します。

ハンドガードを一度外してからガスブロックを付けます。

うまく隠せました。

BIGDRAGON製SureFireSOCOM556-MINI2RC1サイレンサー

専用のフラッシュハイダー付属です。

そのフラッシュハイダー、外してみると油でギトギトでしたので、しっかり拭き取ります。

4叉の専用フラッシュハイダーは、根本の切り欠きが下に向くように取り付けます。

サイレンサーを取り付けてみます。

サイレンサーの付け根のダイヤルを回して締め込むのですが、多少コツが入ります。

TERA製マグプルCTRストック

偉大なるマスターピースですね。

肩当てパッドが薄いのがGen.1なんですって。初めて知りました。

BIGDRAGON製TROYタイプフォールディングサイト

バックアップサイトとして使用します。

フロントサイトは、特殊部隊チックな逆付けにします。

リアサイトは正位置取り付け。

ノーブランド、SureFireM600DF

1400lmの明るさです。

20mmレイル用の取り付け部をアリサカタイプのM-LOK用ステーに交換します。

タクティカルライトをハンドガードの1時方向に取り付けます。

マグプル製M-LOKスイッチアダプター

リモートスイッチをハンドガード11時方向に取り付けます。

入荷待ちのフォアグリップを装着すると、こんな感じに握り込みます。

E3小銃 (2)へ続く

2021年01月09日

Mk18 mod.1 (8)

2ヶ月ほど手付かずだったMk18 mod.1、第8回目です。

スリングフック

当初この向きに取り付けていたのですが、

この向きが正解、という情報がありましたので、向きを逆にします。

踊らされてる気もしますが、年明け一発目なので踊ってみます。

塗装について

前回、この銅色の部分をタンカラーで塗装しようと思っていましたが、見慣れてくると気にならなくなったので、このままでいく事にします。

QRコードも勿体無いですしね。

という事で、これでMk18 mod.1完成です。

ハンドガードの塗装も満足いく物ができたので、このプロジェクトは大成功です。

最終回があっさり目だったのは、次なるプロジェクトが控えているからなのです。

スリングフック

当初この向きに取り付けていたのですが、

この向きが正解、という情報がありましたので、向きを逆にします。

踊らされてる気もしますが、年明け一発目なので踊ってみます。

塗装について

前回、この銅色の部分をタンカラーで塗装しようと思っていましたが、見慣れてくると気にならなくなったので、このままでいく事にします。

QRコードも勿体無いですしね。

という事で、これでMk18 mod.1完成です。

ハンドガードの塗装も満足いく物ができたので、このプロジェクトは大成功です。

最終回があっさり目だったのは、次なるプロジェクトが控えているからなのです。